Saint Véran Pic de Château Renard.

2019

Utilisation du T500 extérieur

CTA102 quasar à 10 milliards d'années lumières

Mkr355

PGC7720

NGC1275 et amas de Persée

NGC 925

2020

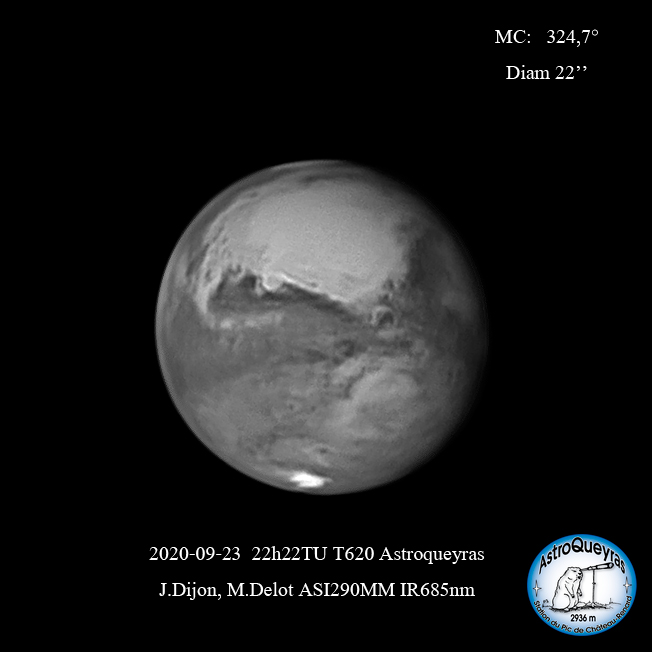

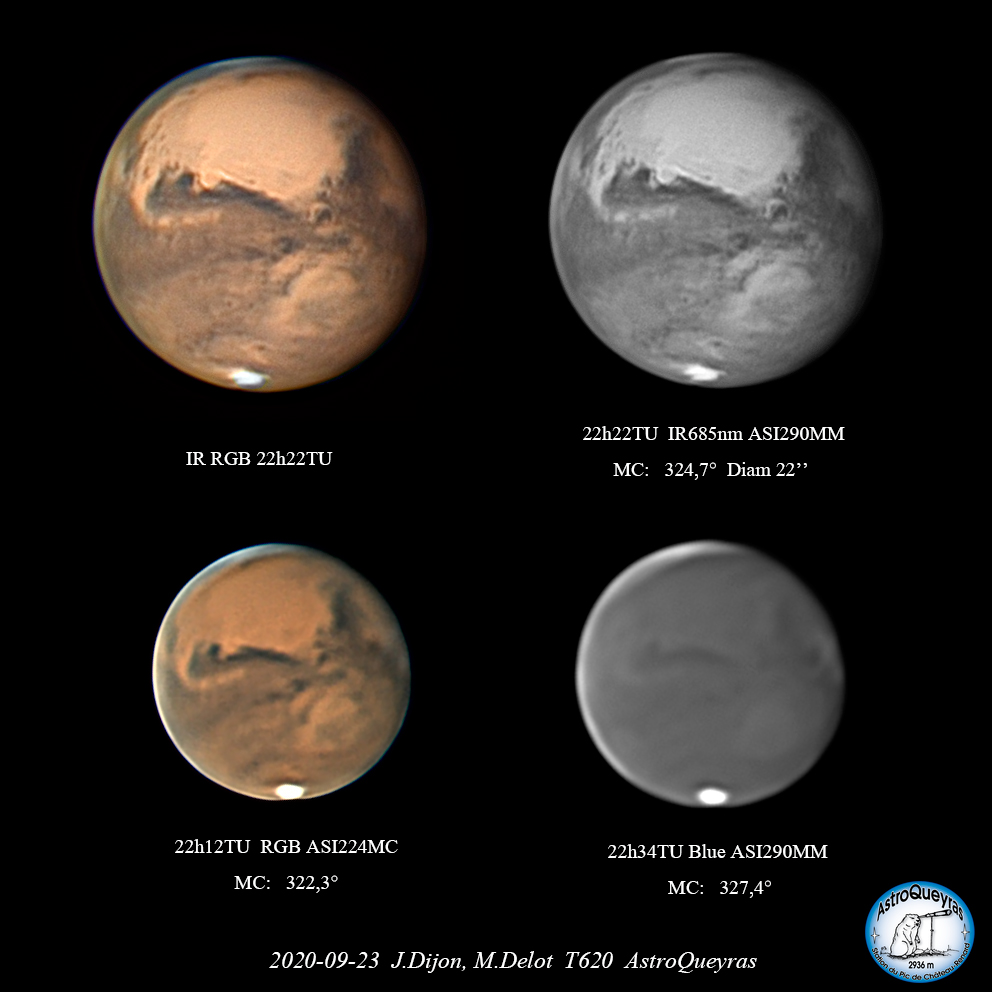

Très mauvais temps toute la semaine! Un seul créneau de 2 heures environ ou on a réussi à imager Mars au T62

2021

Utilisation du T62

Détection de Charon charger l'article ici

Lune en plein jour

2022

Utilisation du T62 avec tentative de rapatrier les images dans la salle de contrôle avec un câble USB alimenté . Cela fonctionne par contre la mise au point ne peut pas être déportée. On a remarqué que la porte de la coupole doit être impérativement fermée pour améliorer le seeing, effet très net.

Les images ont été prises directement au foyer Cassegrain F=9.2m du télescope avec un ADC (correcteur de dispersion atmosphérique)

18 septembre

T62 images très mauvaises une seule image très moyenne a pu être obtenue

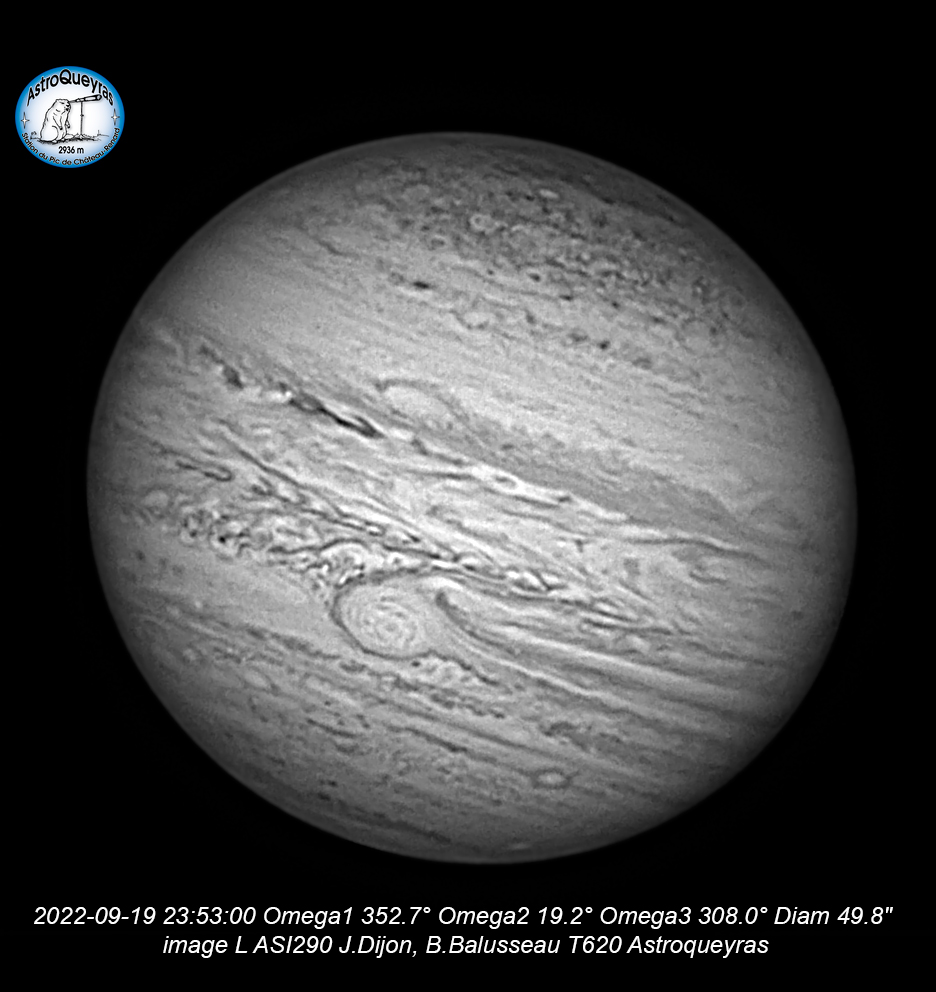

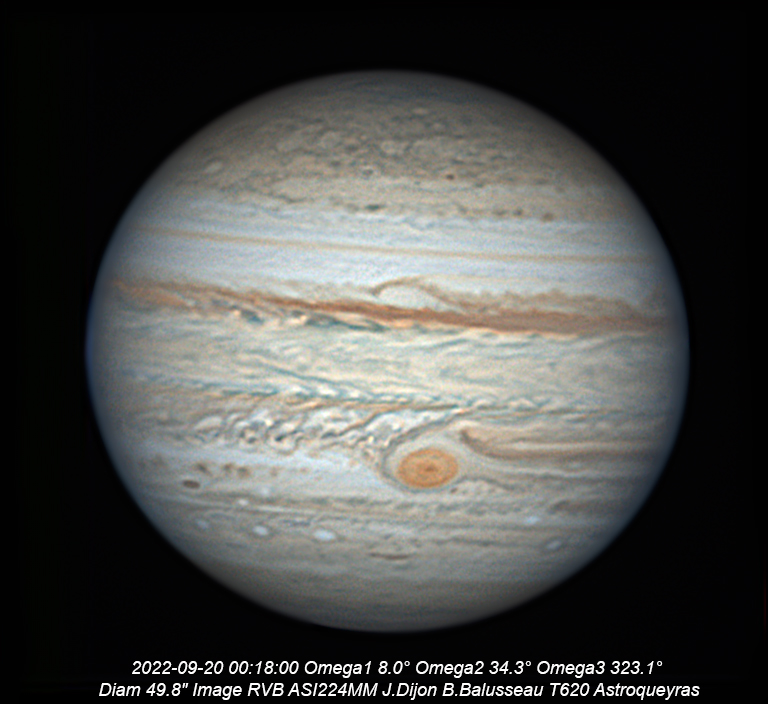

19 septembre

T50 pour spectre de IO de Jupiter et des divers satellites, objectif détection du sodium autour de Io

T62 images bien meilleures que la veille

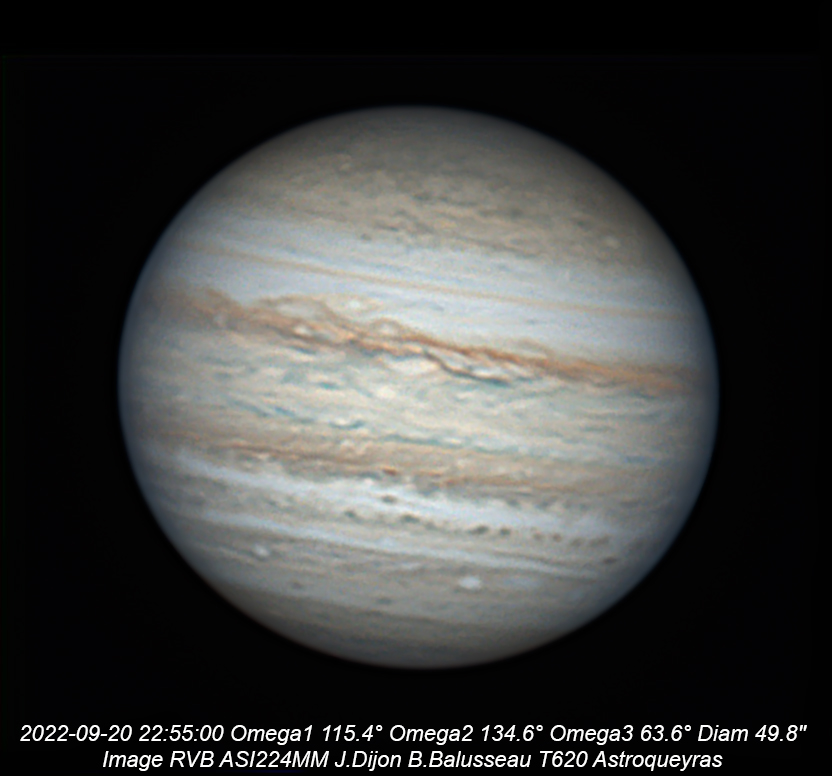

20 Septembre

ganymède

les images "Simulation" sont obtenues à partir de l'image de la surface à l'heure de l'observation obtenue dans le logiciel guide9 ces images ont leur résolution diminuée avec un filtrage gaussien et sont passée en noir et blanc pour être plus directement comparable aux observations.

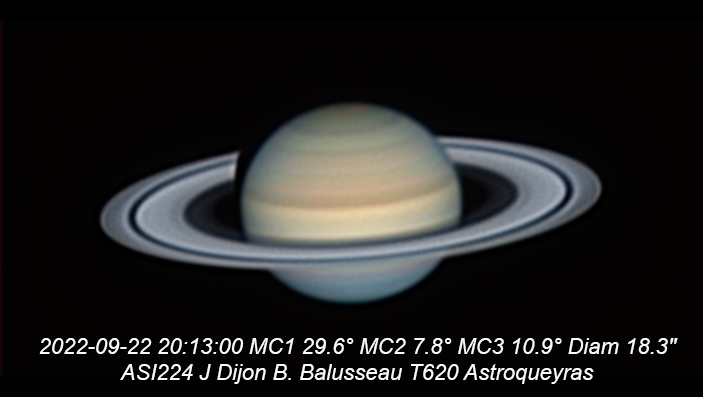

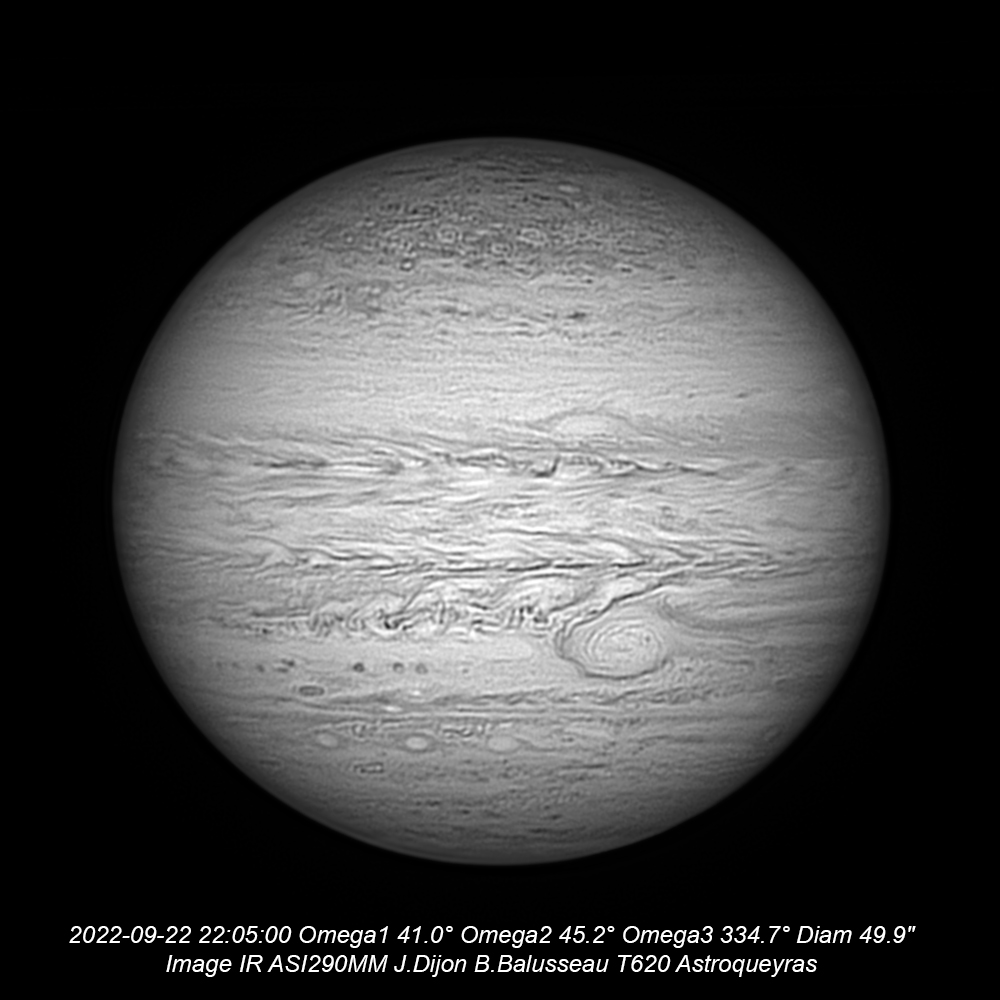

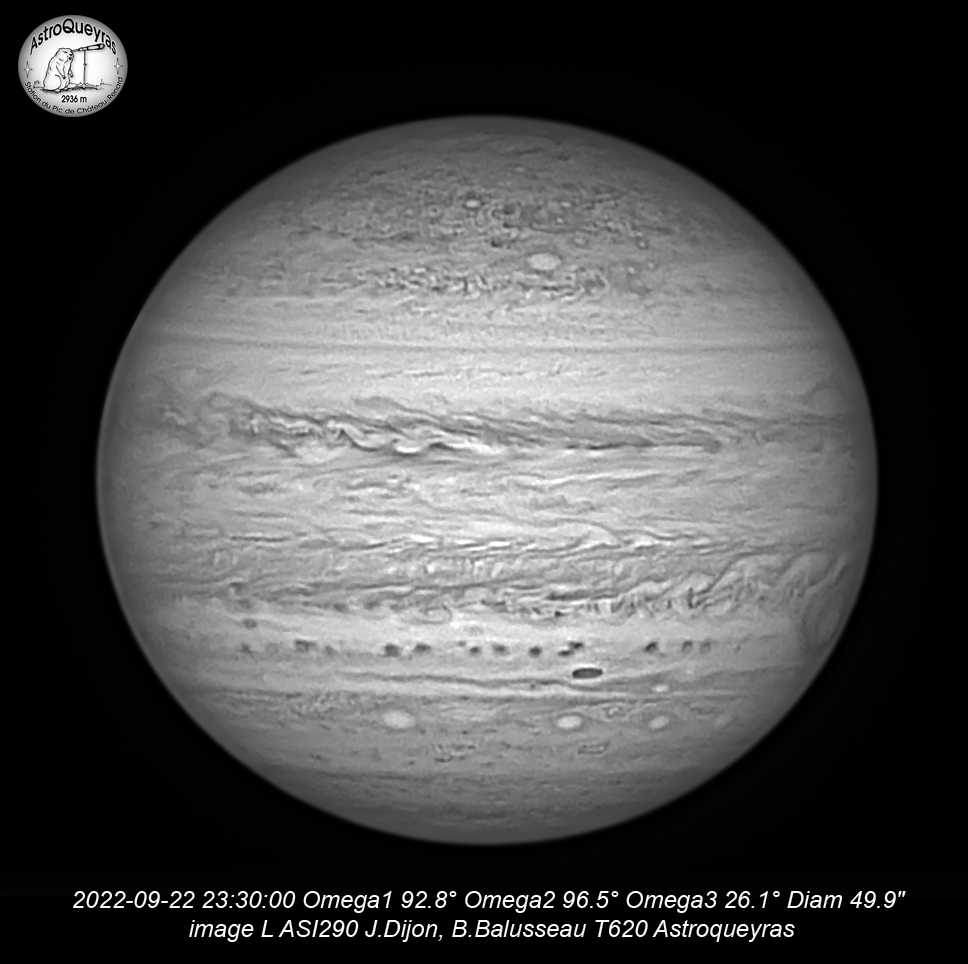

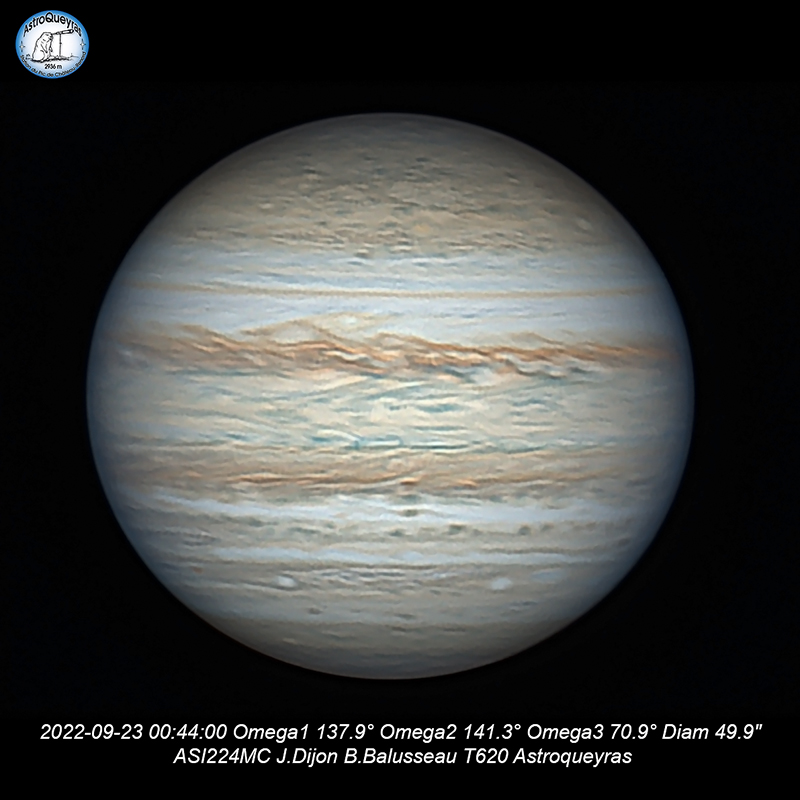

22 septembre

très bon seeing

un peu de turbulence mais beaucoup plus grande stabilité de l'image

Sur Saturne la division de Encke n'est pas loin

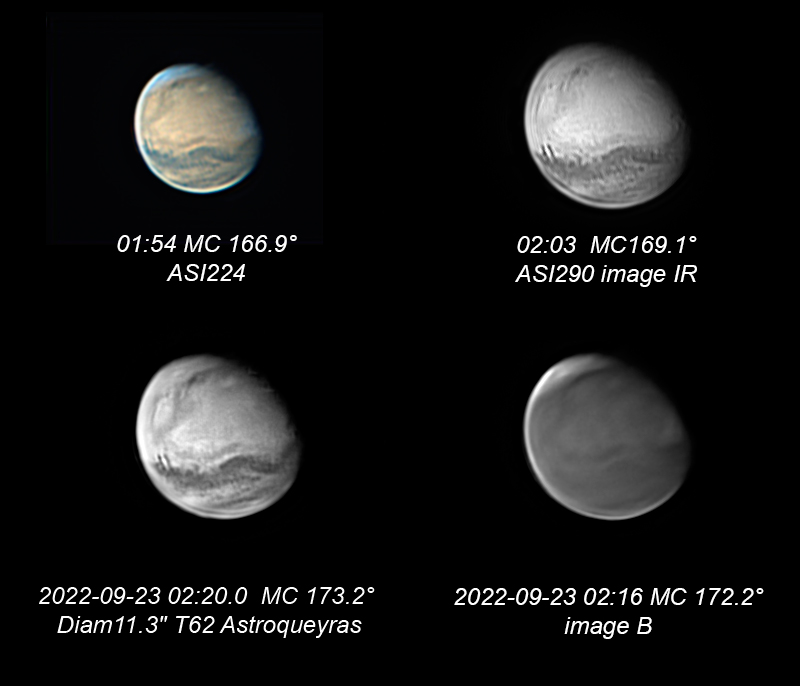

23 septembre

Ganymède

Mars

Article sur l'observation de Ganymède ICI

2023

Article sur l'observation de Jupiter ICI

2024

1) Observation d’Uranus

Nous avons tenté d’observer les anneaux d’Uranus en utilisant un coronographe

pour masquer la planète. Ce coronographe est installé sur un dispositif

comportant une lame dichroïque à 45° réfléchissant l’infrarouge au-delà de 650

nm et laissant passer le visible pour permettre le guidage du télescope sur la

planète. Ce dispositif (Figure 1), dont la pastille occultrice mesurant 100µm

est installée directement au foyer du T 500 de 4 100 mm de focale.

Figure 1 : À gauche, le dispositif réalisé, installé au foyer du télescope avec

les caméras utilisées : ASI290 pour le guidage dans l’axe, Player one mars MII

pour l’acquisition des anneaux à 90°. À droite le dispositif testé sur Saturne :

image de gauche IR avec la pastille occultrice, et image de droite dans le

visible.

L’observation des anneaux est beaucoup plus

difficile qu’escomptée. Nous avons résolu le problème de guidage du télescope en

utilisant PHD2 qui a permis de guider directement sur la planète Uranus. Malgré

cela, le 5 octobre, lors de l’observation, la turbulence était assez forte et le

guidage n’a pas pu maintenir en permanence Uranus derrière la pastille. Nous

avons réalisé 20 films de 4 à 5 minutes composés de poses unitaires de 0,5 s.

L’image résultant de l’empilement de 288 poses élémentaires est présentée en

figure 2. Les images du film où Uranus déborde de la pastille ont été supprimées

de cet empilement. Après dé convolution on observe bien les 5 satellites majeurs

d’Uranus ainsi qu’une étoile double du champ. On remarque également en bordure

de champ le reflet d’Uranus sur la face arrière de la lame dichroïque (réflexion

autour de 2% due à l’antireflet MgF2)

En empilant l’ensemble des images sur 16 bits et en soustrayant à cette image

l’image de référence (obtenue en empilant les images du film de 0h53), on voit

apparaitre l’anneau à la position attendue (figure 4). Sur cette image (figure 5

?) on a bien, au moins partiellement, l’image de l’anneau dans la direction de

son grand axe.

Figure 2 : Image du champ autour d’Uranus le 05 octobre à 0h53 TU, somme de 288

images posées 0,5 s. L’image a été déconvoluée avec blurX. Les zones brillantes

en bordure de la pastille correspondent à des zones où Uranus n’était pas

parfaitement centrée sous la pastille.

Figure 3 : Coupe de la somme des images (pose 1

h 18 ) et de l’image de référence.

Figure 4 : Coupe de l’image (somme-référence) de la figure 3, on observe bien

une structure correspondant à la position des anneaux (indiquée en haut de la

figure).

Figure 5 : Différence entre, à gauche, l’image

superposée avec la simulation d’Uranus, et, à droite, l’image de la différence.

L’anneau est bien visible dans la zone qui fait un angle d’environ 20° avec la

normale (flèche), la zone plus brillante (flèche courte) est probablement due

aux problèmes de guidage.

Conclusions

1) Malgré une météo assez défavorable et une seule tentative, nous avons

certainement détecté l’anneau d’Uranus. Les images ne sont pas satisfaisantes à

100 %, en partie à cause d’une turbulence relativement forte ainsi que de

l’absence d’une image de référence de la planète seule. Les problèmes de guidage

non complètement résolus ont également contribués à la diffusion autour de la

pastille. Nous n’avons pas utilisé de filtres IR supplémentaires pour affaiblir

encore la planète, un filtre à 742 nm ou même 800 nm aurait certainement

amélioré la détection. Nous avons également été pénalisés par la configuration

des anneaux pratiquement circulaires autour de la planète qui n’aide pas à les

extraire de la diffusion parasite de la planète. Pour l’instant nous n’avons pas

clairement démontré le gain d’un coronographe par rapport à la solution « lucky

imaging ».

2) Autres observations

Jupiter

L’image de Jupiter obtenue le 5 octobre montre bien que la turbulence était

relativement forte.

Mars

La Calotte polaire est bien visible, la planète

ressemble à ce qui a été vu durant l’opposition de 2022.